Le Niger a officiellement annoncé son retrait de la Force multinationale mixte (FMM) dans la soirée du samedi 29 mars 2025, marquant un tournant stratégique dans la lutte régionale contre Boko Haram. Cette décision, soulève des questions quant à l’avenir de la coopération militaire régionale dans le bassin du lac Tchad.

Un acteur sécuritaire important qui se retire

Sa configuration actuelle, destinée à lutter contre Boko Haram, a été décidée lors du sommet extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement des pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) et du Bénin, tenu à Niamey (Niger) le 7 octobre 2014. Son établissement a ensuite été officiellement approuvé par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine en novembre 2014.

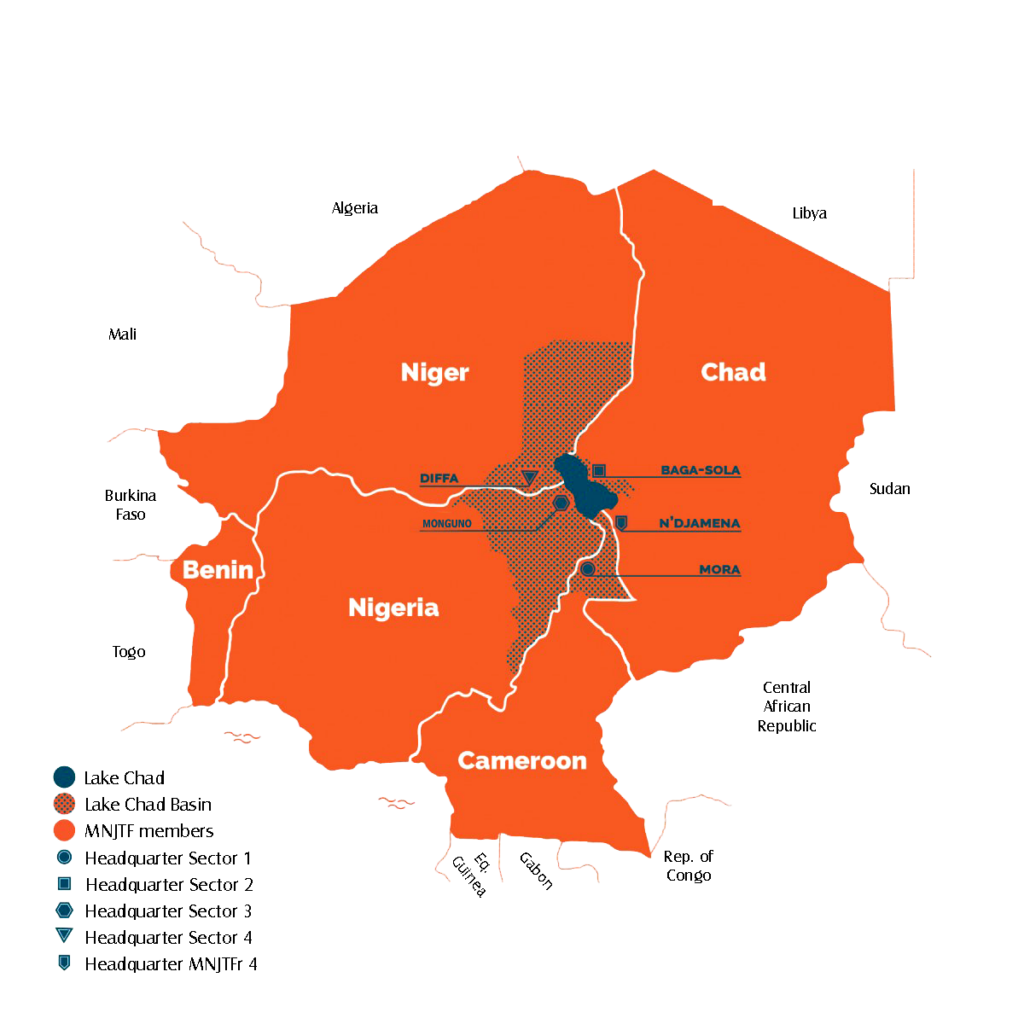

Depuis sa relance en 2015 sous l’égide de l’Union africaine, la Force multinationale mixte (ou Multinational Joint Task Force, MNJTF) réunissait cinq pays – Nigéria, Niger, Tchad, Cameroun et Bénin – pour combattre l’insurrection de Boko Haram et ses factions affiliées, notamment l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP). Le Niger y occupait une position centrale, commandant le secteur 4 basé à Diffa, dans le sud-est du pays.

En janvier 2015, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine avait autorisé formellement le déploiement de la FMM avec un effectif maximal initial de 7 500 militaires, policiers et civils.

Le nombre de membres composant la Force multinationale mixte (FMM) a longtemps été sujet à des variations et à un certain flou, indique un rapport publié en 2016 par l’Institut d’Études de Sécurité (ISS). Initialement, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), en validant le 29 janvier 2015 la décision de la Commission du Bassin du lac Tchad (CBLT), avait fixé l’effectif à 7 500 personnels (militaires, policiers et civils). Ce chiffre a ensuite été revu à la hausse : 8 700 lors des réunions d’experts à Yaoundé (5–7 février 2015), puis 10 000 à la 480e session du CPS, le 3 mars 2015.

En août 2015, une réunion des chefs d’état-major de la CBLT et du Bénin a établi un total prévisionnel de 11 150 soldats, répartis ainsi :

- Nigéria : 3 750

- Tchad : 3 000

- Cameroun : 2 650

- Niger : 1 000

- Bénin : 750

Cependant, lors du second Sommet sur la sécurité régionale, le 14 mai 2016 à Abuja, le président nigérian Muhammadu Buhari évoquait un effectif global de 8 500 soldats pour la FMM, rapporte l’ISS.

Auteur du livre Pour comprendre Boko Haram, publié aux éditions L’Harmattan, Seidick Abba, qui est aussi journaliste et spécialiste des questions sécuritaires au Sahel indique que « le commandement général de la force à toujours apprécié la participation des soldats Nigériens et leur efficacité. » Le contingent nigérien, salué pour son efficacité opérationnelle, assurait la protection de localités particulièrement exposées comme Bosso, Baroua ou Gueskérou.

Des raisons multiples, entre priorités nationales et tensions régionales

Selon les autorités nigériennes, ce retrait s’inscrit dans un redéploiement stratégique destiné à recentrer l’effort militaire sur la sécurité intérieure. Plusieurs facteurs convergents expliquent cette décision.

Aujourd’hui, cette situation « nécessite que le Niger se consacre principalement aux tâches nationales », explique Seidik Abba. En effet, il explique que le pays a besoin de se consacrer aux tâches nationales, plutôt que de partager ses effectifs entre les missions de la FMM et celles de sécurisation du territoire puisque, dans le contexte actuel, cette approche n’est plus tenable.

Mais ce n’est pas la seule raison, car depuis le coup d’État de juillet 2023, qui a porté le général Abdourahamane Tiani au pouvoir, les relations diplomatiques avec le Nigéria et le Bénin – tous deux membres de la FMM et favorables à une intervention militaire au Niger contre les putschistes – se sont détériorées.

Niamey reproche notamment à Abuja de ne pas suffisamment contenir les incursions jihadistes à la frontière. Seidik Abba évoque une « rupture de confiance » entre les armées partenaires, qui rend la coopération opérationnelle très difficile.

Par ailleurs, la question du financement de la force a également pesé. L’Union européenne, qui soutenait partiellement la FMM, avait mis son veto à l’usage de ses fonds pour rémunérer les soldats nigériens affectés au quartier général de N’Djamena, compliquant leur intégration dans la chaîne de commandement rapporte Seidick Abba.

Une réorganisation interne face à des menaces persistantes

D’un point de vue strictement militaire, le Niger entend désormais mener ses propres opérations sous une nouvelle appellation : « Nalewa Dolé », centrée sur la région de Diffa qui était dans le Secteur 4 de la Force multinationale mixte. Ce recentrage entend répondre à la pression sécuritaire dans la région. En outre, le gouvernement du Niger souhaite sécuriser les sites pétroliers du nord du pays, ainsi que l’oléoduc vers le Bénin, cible de sabotages récents.

Un coup dur pour la coopération régionale

L’efficacité de la FMM reposait justement sur sa dimension transfrontalière. En quittant cette structure multilatérale, le Niger fragilise la coordination régionale.

Le retrait du Niger est une « mauvaise nouvelle pour la force », alerte Seidik Abba. Il soutien que les défis sont transnationaux, et nécessitent une réponse transnationale car sans le Niger, la coordination devient plus difficile.

La FMM avait permis, dès 2015, de reprendre plusieurs localités tombées aux mains de Boko Haram, et de stabiliser partiellement certaines zones critiques du lac Tchad. Malgré ses limites – notamment en termes de logistique, d’unité de commandement et de financement – elle constituait l’un des rares exemples de coopération militaire africaine contre le terrorisme. Cependant, le rapport de l’Institut d’Études de Sécurité (ISS) recommandait déjà que « les pays (de la FMM) engagés dans la lutte contre Boko Haram devraient rester mobilisés compte tenu de la persistance de la menace et de la capacité d’adaptation et de résilience du groupe. »

Et maintenant ?

Les autres membres de la FMM devront repenser leur stratégie commune. Le Tchad, autre pilier de la force, avait déjà exprimé ses propres doutes quant à l’efficacité de la coalition en novembre 2024 au lendemain d’une attaque meurtrière contre l’armée nationale tchadienne à Barkaram, dans la province du Lac, survenue le 27 octobre 2024. Une réforme structurelle, ou un recentrage vers des accords bilatéraux plus souples – comme l’envisage le Niger – semble désormais d’actualité.

Pour Niamey, l’avenir passera par une sécurisation autonome, mais aussi peut-être par une coopération ponctuelle avec certains voisins, à l’image de ce que préconise Seidik Abba. Pour lui, il faut maintenant des accords bilatéraux avec le Tchad, le Nigéria, peut-être aussi avec le Cameroun parce que la coordination reste essentielle pour traquer les groupes qui franchissent les frontières.

- Article rédigé par Ousmane Mamoudou.

- Interview de Seidik Abba réalisée par Tarnane Foudai.